2015年的盛夏,梅湖这片水域与土地成为世界顶级体育精神的熔炉。碧波之上,健儿如蛟龙劈波斩浪,每一次划臂都凝聚着数年如一日的汗水;赛道之中,身影若疾风呼啸而过,每一次冲刺都承载着突破极限的渴望。当胜利的呐喊划破天际,当喜悦的泪水与汗水交融,这里记录的不仅是金牌的闪耀,更是人类意志挑战巅峰时最璀璨的爆发与最纯粹的欢腾。

拼搏精神的内核

顶尖运动员的非凡成就,绝非偶然。其核心是钢铁般的意志与近乎苦行僧的自律。梅湖赛事前夕,无数参赛者经受着常人难以想象的训练强度。游泳健将每日数万米的反复锤炼,赛艇选手在测功仪上挑战生理极限的嘶吼,田径运动员在烈日下冲刺到几近虚脱的坚持……这些日常的“炼狱”,正是他们面对大赛高压时依然能稳定发挥的基石。一份发布于2015年的《顶尖运动员周期训练负荷分析报告》指出,赛前阶段,他们的平均周训练时长可达35-40小时,身体长期处于高应激状态。

超越生理痛苦之外,是心理层面的巨大博弈。胜负常在毫厘之间,高压之下能否保持战术清醒、能否在逆境中迸发更强斗志,决定了最终归属。正如网球名将李娜在其自传《独自上场》中所言:“真正的战斗往往发生在内心,战胜自己的怀疑和恐惧,比战胜对手更难。”梅湖赛场上,许多逆转瞬间——如田径项目中最后十米的绝地反超、游泳比赛中触壁前0.01秒的奋力一搏,正是源于这种心理韧性的极致展现。

赛场的极限突破

当站在梅湖的起跑线或出发点,运动员的目标只有一个:突破现有的极限。这首先体现在战术执行的精确与临场应变的果决上。自行车公路赛中,顶级车手们在漫长的赛程里精确计算体能分配,关键时刻敏锐捕捉对手破绽发起致命进攻;水上项目中,选手们则需根据瞬息万变的风向水流,即时调整技术动作和力量分配。国家体育科学研究所专家王海峰在2015年赛事评论中强调:“顶级对决中,技术动作的‘自动化’是基础,而基于强大认知能力的战术微调能力,才是区分胜负的关键。”

AG庄闲突破更体现在超越生理承受的临界点。当比赛进入最后阶段,肌肉在乳酸堆积下灼烧颤抖,肺部如风箱般剧烈起伏,意识在极度疲劳中模糊——这正是运动员选择继续“再顶一下”的时刻。游泳名将宁泽涛在梅湖赛事的一百米自由泳决赛后接受访谈时说:“最后十五米,感觉身体不是自己的了,缺氧带来的黑暗感在边缘,但脑子里只有一个念头:‘顶住!手再伸远一点!’”这种在生理绝望边缘依然能调动身体潜能的能力,是人类挑战身体极限最震撼的写照。

胜利喜悦的多维解读

胜利的狂喜,是对漫长艰辛最酣畅淋漓的释放。这是个体价值实现的巅峰体验。当运动员身披国旗绕场致意,或凝视着冉冉升起的国旗泪流满面,那一刻的泪水交织着如释重负的解脱和无上的荣耀感。心理学研究表明,这种由重大成就带来的“高峰体验”,其强烈的积极情绪与自我效能感激增,会产生深远的心理激励作用,成为运动员职业生涯中最为珍贵的心理财富。

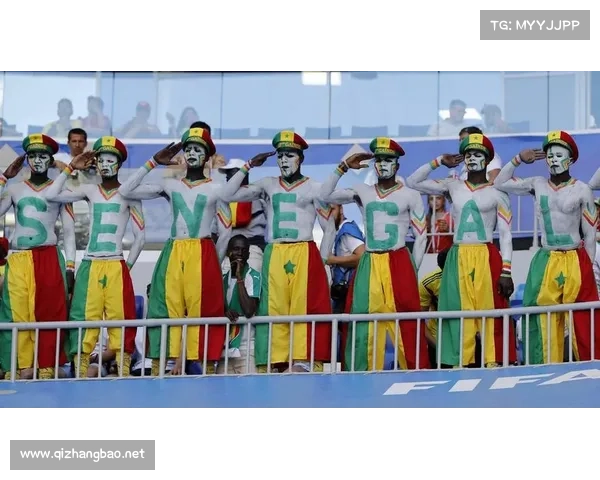

胜利的意义更超越了个人,成为一种强大的集体情感纽带与社会精神象征。运动员的成就极大地激发着同胞的民族自豪感与凝聚力。梅湖赛事期间,每当中国选手站上领奖台,无论是现场观众山呼海啸般的呐喊,还是社交媒体上“中国骄傲”的刷屏,都印证了体育胜利作为集体情感催化剂的力量。正如社会学者李强所分析的:“大型体育赛事中的胜利,构建了一种短暂却强烈的‘想象共同体’,个体通过共享这份喜悦,获得强烈的群体认同与归属感。”

超越竞技的社会启示

梅湖赛事所闪耀的拼搏精神与胜利喜悦,其价值远远超出了体育范畴。它是一面镜子,映照出人类面对挑战时的共通态度——无论身处何种领域,想要攀登顶峰,都必须具备目标明确、坚韧不拔、勇于突破的特质。企业家需要它带领团队渡过转型阵痛,科研工作者需要它支撑漫长的探索之旅。

更深远的启示在于其强大的社会感召力。顶尖运动员在赛场上的奋勇拼搏与成功后的真情流露,为全社会,尤其是青少年提供了极具说服力的榜样。国家体育总局2016年发布的《大型体育赛事社会影响力评估报告》中显示,超过70%的受访青少年表示,观看如梅湖赛事这样的高水平竞技,直接激发了他们参与体育锻炼的动力,并深刻认同“努力奋斗才能赢得成功”的价值观。

2015梅湖赛事已成历史篇章,但顶尖运动员用汗水铸就的拼搏丰碑与胜利时刻激荡人心的情感力量,已然沉淀为历久弥新的精神遗产。它雄辩地证明,人类的伟大不仅在于征服外在纪录,更在于不断超越自我的内在旅程。这份体育精神所彰显的坚韧、专注与突破极限的勇气,是照亮我们应对生活挑战的永恒灯塔。未来,如何更系统地将这种精神财富融入教育体系、企业文化乃至社会心理建设,从而最大化其正向激励价值,应是体育与社会学者持续探索的方向。